讓城市的喧囂

慢慢地

瓦解在冬日暖陽中

2020年12月1號

貴州凱凱裝飾設計團隊組織了一場

5天4夜皖南采風之旅

由貴州設計部出發→黃山→

西遞古村→宏村→屯溪老街→返回貴州

跨越三省,歷經3000公里

黃山

清晨,我們從湯口鎮出發,開始黃山的探尋之旅。

坐上纜車,一切風景隨風而動,好像帶領著我們穿透在時光的衣袂中。大家一路向上,期待著山頂云海的盛景,可隨著纜車車上行,云霧繚繞,不少同事對無法遠眺美景感到失落。

時間在低吟著,我們很快到達了山腰,下了纜車,抬頭遠望天際,四周的云海散開,將美妙奇幻的云中美景呈現在我們眼前。這份渺遠博大一下子撞進我們的眼角,正如“蒼茫云海間”,讓人沉醉,不由得感慨今日的幸運。

據民宿店主介紹,黃山一年云霧天氣達200天之多,今天能見到云霧短暫散開,已經是極大的運氣。

今日的黃山,似乎盡情的對我們展現她“水墨青花”的魅力,以靜謐高邈的姿態綻放她的磅礴氣勢,迎接凱凱設計師們的觀賞。

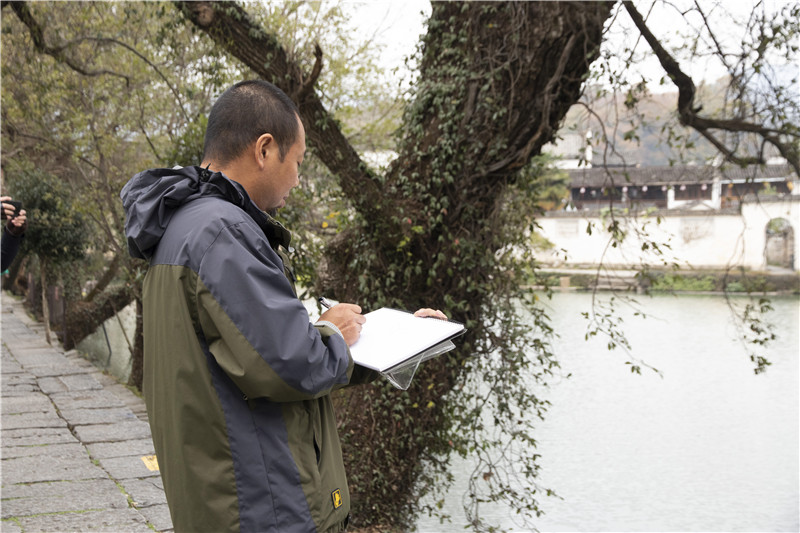

小伙伴們在用自己的方式,記錄這眼前的盛景

在1300年樹齡的迎客松前合影

西遞、宏村

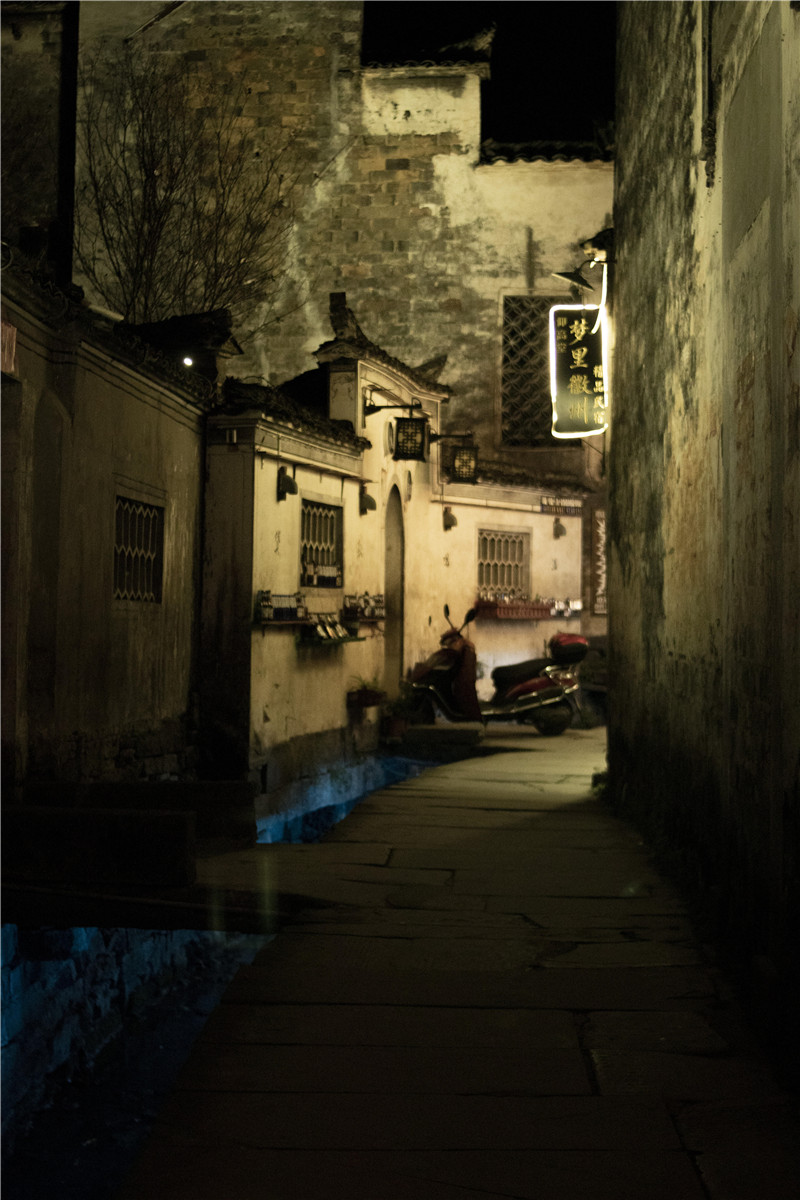

西遞、宏村是中華民族天人合一文化傳統的自然演變結合。夜幕降臨,西遞如同洗盡鉛華的女子,素衣素面,挽袖起炊煙,在鹽油柴米中恢復她最樸實無華的模樣。

從村外向村內緩步前行,踏著綿延的青石板古巷,我們一同找尋著歷史的脈絡。村外山清水秀,景色宜人;村內粉墻青瓦,清渠繞戶,這里“藏風蓄氣”,自成“美格”。

徽派古村建筑,都講究兩個“風水”觀念:依山造屋、門不朝南。從風水的角度來說,黟縣具備充足的空氣、陽光、流水、綠化的環境。古人選擇合理的地形地勢建造房屋,為后人延續福祉。

除了“依山造屋”外,“大門不朝南”,天井也是黟縣古人造房的考究之處。我們沿路走過不少民居,發現民居大門極少有向南開啟的現象,并且大部分人家中設有天井,匯“氣”四方于”井”中,不禁讓人感慨中華民俗約束力的強勁。

“你們看,這里的粉墻磚瓦真是別具一格。”伴隨著同行小伙伴的感慨,我們仔細打量周圍的建筑,采用灰白的顏色基調,在青山綠水的映襯下,產生了祥和寧靜的效果,這恰恰印證了程朱理學的五行理念在建筑中的運用。在漫長歲月的沉淀中,形成一種冷暖相交的多次復色,充滿了濃厚的歷史感。

古民居大部分人家中設有天井,匯“氣”四方于”井”中,不禁讓人感慨中華民俗約束力的強勁。其實中國古代很多的建筑民俗一直沿用至今,在現今的裝飾藝術中,房屋布局依然講究方位設計,這也是民俗文化的歷史傳承。怎樣將傳承賦予新的時代內涵,正是我們作為設計從業者的使命。

黟縣古民居建筑上還有一個特色,便是“馬頭墻”的設置。馬頭墻又稱封火墻。這種高大的封火墻是在鄰居發生火災時,起著隔斷火源,防止火勢蔓延的作用。

為了使封火墻具有藝術美感,設計師采用抽象的手法,將其設計成昂首長嘶的馬頭,別具一格。

園林化情調是其另一藝術特色,以磚雕,石雕,木雕為載體的徽州三雕刻,呈現出裝飾的層次與美感。黟縣不少古居民,從屋里到屋外,從地面到屋頂,集磚雕、木雕、石雕、彩繪于一體,每一幢古宅,簡直都可以稱為一間完整的工藝美術博物館。

寫生進行時

皖南古民居,充分展示了獨具特色的地域文化和中國古人在人與自然和諧統一方面的追求,置身于這些古村落中,我們如同穿越回久遠的中國歷史文化長廊。